みなさん、作詞してますよね?(確認)

DTMerの中には「インストの曲をメインで作っているから作詞の機会がない」、あるいは「作詞は苦手だからテキストを書くのが得意な人に任せている」という人も多いと思います。

私自身、作詞はあまり得意な方ではないですが、私なりに考える「歌詞の書き方」と「ブラッシュアップの仕方」についてまとめていきますので、何かヒントになれば幸いです。

「歌詞を書く」ってどういうこと?

詩と歌詞、一体何がどう違うの?

一般的な「詩(ポエム)」については、韻や繰り返しなどある程度「お作法」のようなものはありますが、基本的には「何を書いてもいい世界」です。ここでいう「何を書いてもいい」とは「フレーズごとの文字数・全体の文字量について表現する上での制約がない」という意味で、たった数文字・数行でまとめられたものもあれば、連作として何十行に渡るものもあります。

それに対して「歌詞(リリック)」には、必ずリズムが伴います。リズムに制約が伴うということは、必然的に「曲・フレーズの長さに対する文字数の制限」が発生します。

自分の感情のままに表現したい言葉を制約なく書き連ねる「作詩」と、必要な言葉を1曲の中で過不足なくまとめる「作詞」では、根本的な制作手順と必要な能力・テクニックが異なるということになります。

歌詞が先か、曲が先か

先に書いたように、作詞には「文字数の制限」が発生します。

「じゃあ、先に書きたい歌詞を書いて、後から曲をつければいいじゃないか」

これは天変地異をもたらす大変危険な発想です。もしも「ゲーテ並みにリズムの整った詩を書く能力」と「シューベルト並みの楽曲構成力」を合わせ持ち、『魔王』のような曲が書ける方であれば止めはしませんが、大天才2人の能力を兼ね備えた方はそうそういませんし、そもそもそんな人はこのブログを読みに来ないと思います(名推理)。

ひとまず「曲先で歌詞を書く」方向で話を進めたいと思います。

「言いたいことが全部言えるわけじゃない」という前提で

繰り返しになりますが、作詞には「文字数の制限」があるので、当然書きたいことを全部書ける訳ではありません(「そもそもそんなに削ろうとするほど思いつかないよ」って方は…なんかすいません)。

ストーリーテリングの上手な方の作詞は、それこそ「創作」と呼べるほど情緒が豊かなものになるでしょう。しかし、私を含めてそういうのがあまり得意ではない人が行う作詞は、「リズムに合わせて最適な言葉をはめ込むパズル」として捉えたが上手くいくように思います。

歌詞をうまく「組み立てる」コツ

見出しに「組み立てる」という言葉を使いましたが、作詞はまさに「構築」の作業です。いくつかの例を踏まえて見ていきたいと思います。

「世界観」と「ストーリー」と「テーマ」

例えばこちらは、私が過去に制作した楽曲です。

この歌詞を解析すると、次のようになります。

- 世界観:都会のビル群と夜空に浮かぶ星

- ストーリー:夜を越えてやがて朝は訪れる

- テーマ:遠い未来の2人に思いを馳せる

見ての通り、全然ガチガチに尖った題材ではない(むしろベタに近い)ですが、組み立て方次第できちんと歌詞として収まっています。

構成として、A・Bメロでは「世界観とストーリー」、サビでは「テーマ」を中心にと、ブロックごとに内容を区切っています。

曲の頭から最後までを「一連の流れ」として考えず、それぞれのメロディごとに「独立した章(ブロック)」として組み立てていくと、行き詰まらずに制作できるかと思います。なお、サビに「全体のテーマ」を持ってくるやり方は「歌詞の繰り返し」を効果的に使えるので、「そんなに何パターンも歌詞が思い浮かばないよ!」という方に大変おすすめです。

添削は「どう言い換えるか」と「足して引いて」

言い換えの言葉を探す

童謡『チューリップ』の歌い出し、

さいた さいた

チューリップの花が

この部分を、例えば同じ文字数でV系ロックのような「耽美さ」をイメージして変えると、

狂い咲いた

鬱金香の花が

このように一気に雰囲気が変わります(「うこんこう」の「こん」「こう」は、それぞれ4分音符に当てはめています)。

では「セカイ系」をイメージして変えるとどうでしょうか。

咲(わら)い 笑う

チューリップの君が

元が童謡とは思えないくらい、イメージは大きく変わりますね。

言葉を詰め込みすぎない

また言葉の流れが窮屈に感じるようであれば「言わなくてもいい言葉」を見つけ、思い切って削りましょう。

私の場合、作詞の言葉はあくまで「メロディに乗せたときにうまく調和しているか」を大事にしています。「単独の詩として読むと文章に違和感がある」ときもありますが、あくまで前者の方を優先しています。

「キラーワード」と「リフレイン」

特にサビの歌詞を考える上で「キラーワード」と「リフレイン」を用いることで、印象的かつ覚えやすい、その上考える言葉も少なく非常に省エネで歌詞を構築することができます。

キラーワード

『Flamingo』(作詞:米津玄師)

あなたは(フラフラフラ)フラミンゴ

鮮やかな(フラフラフラ)フラミンゴ

踊るまま ふらふら笑ってもう帰らない

寂しさと嫉妬ばっか残して

毎度あり 次はもっと大事にして

こちらはサビのフレーズ。弱起の後に曲名、というパターンですが、どことなく洋楽を意識したようなリズムの区切り方、3回目の「ふらふら」に繋がる韻の踏み方など、オシャレさと遊び心のバランスが取れています。

『ガッツだぜ!!』(作詞:トータス松本)

ガッツだぜ パワフル魂

ガッツだぜ すいもあまいも

ガッツだぜ do the ド根性

男は汗かいて ベソかいて go!

ウルフルズがブレイクするきっかけになった曲、その歌い出しのサビです。

イントロのファンクなギターリフと「ガッツだぜ」という熱さ・覚えやすさを兼ね備えたキラーワードの選び方が、熱量の相乗効果となっています。

リフレイン

『インフルエンサー』(作詞:秋元康)

ブンブンブン ブンブンブン

ブンブンブン ブンブンブン

インフルエンサー(hey! hey! hey!)ブンブンブン ブンブンブン

ブンブンブン ブンブンブン

インフルエンサー(hey! hey! hey!)

ハイ。歌い出しからコレです。「ブンブン」と「インフルエンサー」と「hey!」しか要素がないんですが、それでもメロディと合わせるとキチンと成立しています。

楽曲の発表当時もてはやされた「インフルエンサー」という言葉を効果的に引き立てるため敢えて余分な補足表現を入れなかったのかな、と推測します。それかヤケクソだったか。

『夢想花』(作詞:円広志)

とんで とんで とんで とんで とんで

とんで とんで とんで とんで

まわって まわって まわって まわるとんで とんで とんで とんで とんで

とんで とんで とんで とんで

まわって まわって まわって まわる

リフレインの代表的なサビといえばこちら。内容も「とんで」「まわって」いるだけですが、前半の「とんで」のメロディがポリリズムであったり、突然2/4拍子を挟んだりと、リズムの工夫とシンプルな歌詞の取り合わせが「口ずさみやすさ」を生み出しています。

それでも困ったら「ららら」なんてどう?

そんな都合よく「いい言葉なんか見つからないよ」という場合は、潔く「ららら」やスキャットも検討してみましょう。

- 『supernova』(作詞:藤原基央)

- 『ら・ら・ら』(作詞:大黒摩季)

- 『言葉にできない』(作詞:小田和正)

- 『北の国から〜遥かなる大地より〜』(スキャット:さだまさし)

しかし、言葉の持つ響きや語句のイメージによる情報を排除する分「純然たるメロディ一本勝負」となるので、こちらの方がハードルはやや高いかもしれません。

さらに歌いやすい歌詞を目指すには

「音符一つに何文字入れるのか」でグルーヴを意識する

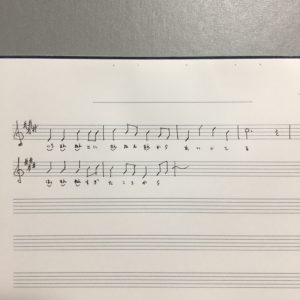

まずは例として『創聖のアクエリオン』(作詞:岩里祐穂)のサビ冒頭部分を見てください。

譜面を見ると、4分音符にそれぞれ1文字ないし2文字が割り当てられている部分が確認できると思います。これが「モーラ(分節)と音節のどちらを基準に区切るか」ということになります。

ここではあまり詳しく書きませんが、例えば「中央線」という言葉を分解するとき、モーラと音節ではそれぞれ次のように分けられます。

- モーラ:「ちゅ|う|お|う|せ|ん」(6モーラ)

- 音節:「ちゅー|おー|せん」(3音節)

通常の作詞においては1モーラを音符一つに割り当てますが、1音節を音符一つに割り当てるやり方にすると「洋楽に近いグルーヴ」を生み出す効果があります(英単語の音節は長いものが多いため)。

ただし、音節の区切りを多用しすぎると「リズムの取りにくさ・歌いにくさ」に繋がる点も考慮し、まずはモーラ区切りの合間にスパイスとして効果的に取り入れるのが良いと思います。

※『創世のアクエリオン』について、正確には音節で区切られていないまとまりの部分がありますが、説明のため便宜的に「音節」という言い方をしています。また、先に作例として挙げた『チューリップ』の「鬱金香」の部分は、音節を基準にリズムを当てはめました。

母音(口の形)と子音の響きを意識する

私が歌詞を組み立てる際に重きを置いている優先順ですが、例として並べると以下のようになります。

子音の響き > 世界観 > 母音 > テーマ・ストーリー

私の場合は、主に子音の響きを大事にしています。直接的に「サ行は清々しい音」「ハ行はメランコリックな音」「ラ行は…」とそれぞれの子音の響きに対しキャラクターを決め、そこから世界観と文字数に合う言葉を抽出していく、というやり方を取っています。

また母音について、ア段は「口を大きく開ける」ことから、「明瞭・力強さ」を表現することができます。いきものがかり の楽曲のほとんどを作詞されている水野さんも、「サビの歌い出しの音は意識してア段の音を持ってきている」とのことで、「キャッチー」を生み出す原動力の一つのようです。

「どこに響きについての重きを置くか」に明確な答えはありませんが、自分なりに「一旦順序を決めてやってみる」、その上でしっくりくる順序を見つけ出すのが一番の近道かと思います。

行き詰まった時は一晩寝かせてみる

こちらも曲作りと同様、うまくいかない時は少し時間を置いてみましょう。

次の日に見てもまだしっくり来ないようなら、いっそしばらく放っておきましょう。忘れた頃にふと開いて見たとき、きっと新鮮な気持ちで見ることができると思いますよ、知らんけど。

コメント